Dr. Margo Diricks vom Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum wurde auf der diesjährigen Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e. V. (DGHM) in Jena mit dem Becton Dickenson (BD)-Forschungspreis für ihre herausragende Weiterentwicklung diagnostischer Strategien bei schwer identifizierbaren und schwer therapierbaren Lungenerregern ausgezeichnet.

In München ist wieder Oktoberfest. Und die rund sechs Millionen Menschen auf der Theresienwiese hinterlassen ihre Spuren auch im Abwasser von Klärwerken. Diese hat ein Forschungsteam vom Leibniz-Forschungsverbund INFECTIONS genauer untersucht. Warum sie das gemacht haben und was dabei herausgekommen ist, erzählen die Wissenschaftler in Folge 6 des Podcasts „Mikroben im Visier“.

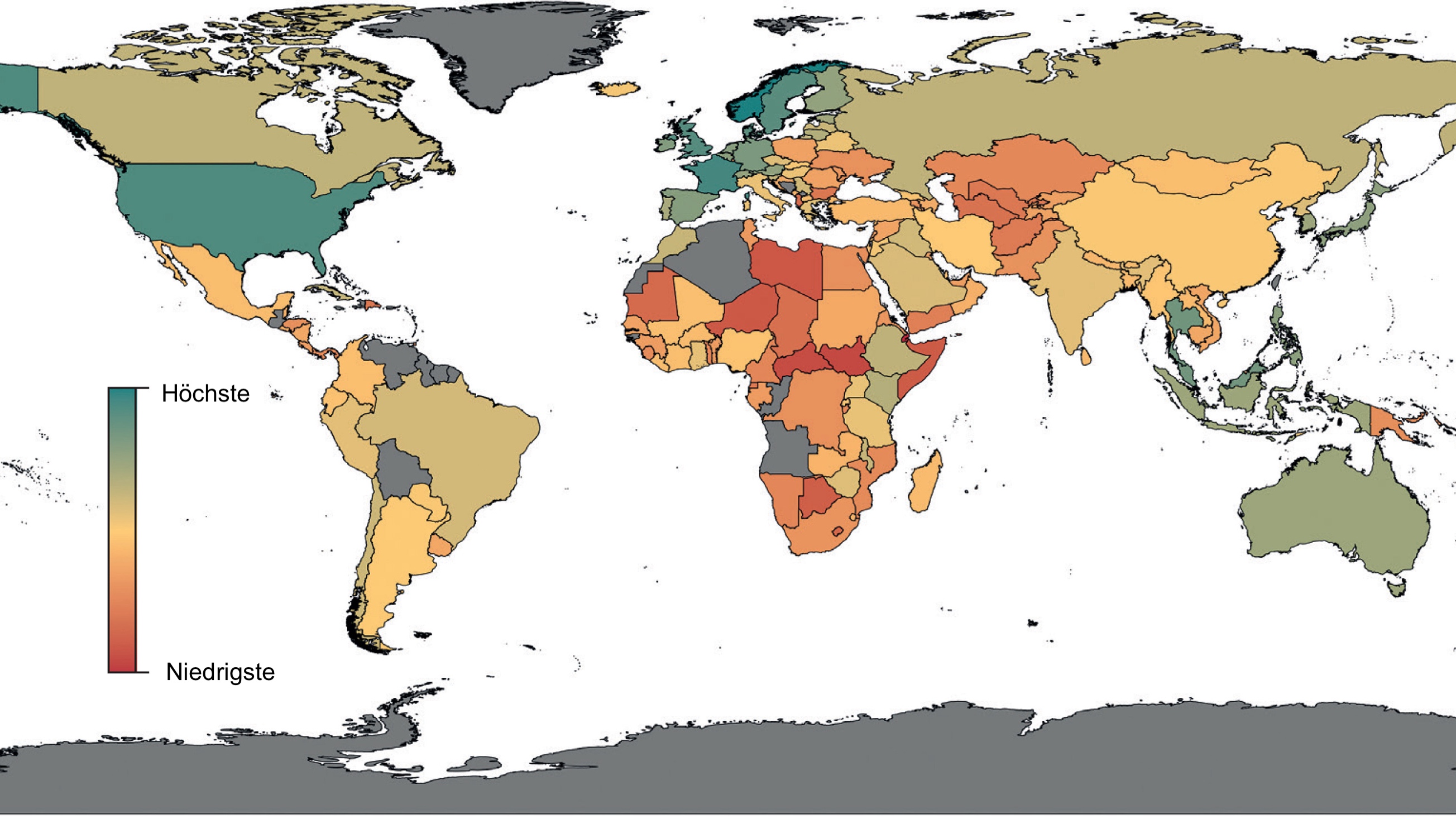

In einer internationalen Kooperation analysierten Mitglieder des Leibniz-Forschungsverbunds INFECTIONS nationale Aktionspläne von 161 Ländern und Regionen. Die kürzlich veröffentlichten Ergebnisse geben Hinweise darauf, warum manche Länder erfolgreicher sind als andere.

Wie gelangen resistente Bakterien aus dem Tierstall in die Umwelt und zum Menschen, was wird dazu im Leibniz-Forschungsverbund INFECTIONS geforscht und welche Maßnahmen können die Verbreitung der Resistenzen verhindern? Darum geht es in Folge 5 des Podcasts „Mikroben im Visier“.

Von Fliegen, die in Schweinemastbetrieben brüten, über die Verfügbarkeit von Antibiotika in der Welt und den Einfluss der Politik – Folge 2 des Podcast „Mikroben im Visier“ zeigt das breite Spektrum der Forschung im Leibniz-Forschungsverbund INFECTIONS auf.